Latest topics 近況報告

たまに18歳未満の人や心臓の弱い人にはお勧めできない情報が含まれることもあるかもしれない、甘くなくて酸っぱくてしょっぱいチラシの裏。RSSによる簡単な更新情報を利用したりすると、ハッピーになるかも知れませんしそうでないかも知れません。

の動向はもえじら組ブログで。

の動向はもえじら組ブログで。

宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。

以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能!

XUL/Migemo使い方チュートリアル - Dec 03, 2006

XUL/Migemo [Forked Edition]のページに簡単なチュートリアルを加えてみた。配布しといて何も説明無しってアレだよな……と思ったので。

追記。英訳もしてみた。

正規表現のパターンを得るためのアルゴリズム - Dec 02, 2006

XUL/Migemoの動作の中で一番のネックになっているのは「辞書から正規表現のパターンを生成する」処理だそうで、そのために、本家XUL/Migemoでは200KB近いキャッシュファイルまで用意されていた。plus7さんの環境では一文字のパターンに対するキャッシュを生成するのに14秒もかかった(その間Mozillaはフリーズする)とまで書いてあって、他をどんなに改善してもここが足をひっぱってるんじゃあなあ、という感じだ。

んで、少しでもこれを高速化できないかな?と思って自分の分かる範囲で考えてみた。

XUL/Migemo [Forked Edition] 0.4.0、もはや別物 - Dec 01, 2006

XUL/Migemo勝手メンテ版を更新しました。次回分のOOo解説記事が案外早く仕上がって一日余裕ができた、と勝手に自分で判断して、昨日丸一日と今日も一日使って。おかげで味噌汁は腐るわまともな食事を取れないわと散々でしたが(※全部自業自得です)、腹が減るのも忘れてぶっ続けで十何時間も取り組むなんてのは久しぶりでしたので、むしろ清々しいような気もします。そんなことはどうでもいいですね。ごめんなさい。

それだけ時間を投じて何をしていたかというと、いわゆるひとつのリファクタリングです。といっても僕自身プログラミングのド素人もいいとこなんで、plus7さんのコーディングスタイルの僕に合わないところをガンガン自分流で置き換えただけという気もしていますが。

DebianのIceweasel 2.0(Firefox 2)対応版TBE - Nov 28, 2006

TBEをハックしてFirefox 2で動くようにしてしまった人がいるよーです。アホちゃうか! 作者ですら投げてしまった物を……(褒め言葉)

ということでDebian使いな人にお願いしてパッケージをダウンロードしてしてもらい、あわよくば変更点を取り込ませていただこうと思ってとりあえずFx 2でちゃんと動くかどうかを試してみたら、なんか、ツリーモードとかばっさり削除されてましたショボーン。やっぱり自分で作りなおすしかないのか……

Webブラウズの価値 - Nov 27, 2006

マウスジェスチャやなんかの「覚えないと使えない機能」を、僕があんまり使う気になれないのは、「自分の脳の容量を消費してそれらの機能の使い方を記憶しておく」だけの価値をWebブラウズという行為に対して見出していないからなのかもしれない。

その代わり僕は、タブの表示を変えるだとかの「目に見える機能」は比較的よく使う。「HDDの領域と画面上の表示領域を消費してそれらの機能を付け加えておきたくなる」程度には、Webブラウズという行為に価値を感じているようだ。

ターゲットとしている層のユーザが、どの程度Webブラウズという行為に価値を見出しているのか、という観点、「よりPCを使いこなせている」とかの習熟度によってではなく、PCの利用目的とその重要度によって、ユーザを区別するという観点からも、ブラウザのUIの作り方を考えることはできるのだろう。その観点から見ると、Firefox(の初期状態のUI)は比較的「Webブラウズにあまり重きを置いていない人」向けの、Operaは「Webブラウズを重要と考えている人」向けの作りになっていると見ることができるかもしれない。ということを、ふと思った。

暗闇 - Nov 26, 2006

タブバーを縦置きできなくて困ってる人が僕の書いたタブ縦置きスタイルを実践しようとしてるのを見て、「うわーちょっとまってくれー」と言いたくなった。僕の書いた記事のアレは、拡張機能を全く導入していない素のFirefoxであることを前提にしていて、拡張機能によってXUL部分の構成が変わってしまっている場合、正常に機能しない恐れがあるから。

ちょっとしたXULとCSSの知識があれば「変更されたXUL」に合わせてuserChrome.cssの記述をいくらでも書き換えられるんだけれども、それを持ち合わせていない人にとっては手探りで闇の中を歩くようなもので、自分が生きるためのはした金のためだけに、そんな暗闇に小さなカンテラを持って人を連れ込み、深みにはまったところで火を消して人を置いてけぼりにするような真似をする自分のような人間は、火の中に投げ込まれるべきなのかも知れない、と思った。

Firefoxストラップ - Nov 24, 2006

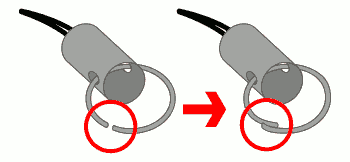

僕の手元にもやってきたわけですけれども、これ、設計が悪いのか何なのか、下手するとストラップ部がまるごとポロリと落ちてしまいますね。っていうかさっそく使ってて1回なくしかけましたよ。

原因は、筒状のパーツにくっついてるリング状のパーツの継ぎ目(っていうか隙間)が筒状のパーツの厚みをくぐり抜けてしまうせいのようで。ラジオペンチとか持ってる人は、このリング状のパーツを、継ぎ目をなくすような感じで曲げてやれば少しは落ちにくくなるかと思います。

何故今さら署名? - Nov 16, 2006

何で今更こんな事に首を突っ込んでハンドアックスを頭にぶっ刺してるかというと、拡張機能の安全性を云々言うんだったら署名くらい付けやがれという言説について、おんしゃあパツイチ調べてノウハウをわかりやすく文書化してみんべえ、と調査を開始したところ、署名を買うのに10万かかる(ベリサインの場合。他社ならもっと安いということは後から知った)とか法人格がいるとかそういうことを知って、そんだけコストを支払うのに見合うメリットが果たして得られるのだろうか?というそもそもの所を疑問に思い、あわよくば「署名なんてあってもなくても(あんたが求めてる物が得られるかどうかという意味では)変わらんよ」という結論に持っていければ、僕への「おめー署名付けやがれ」というツッコミをかわせるようになるんじゃなかろうか、という邪な考えが発端にありましたので、僕が喧嘩腰なのは既定の事項なのですよ。

誤解してほしくないのは、署名の意義を全否定したい訳ではないということ。署名が何をするものであるか、署名が何をしないものであるか、をはっきりさせて、「署名では証明できないことを証明するために署名を求める」圧力(と言うと大袈裟か?)に抵抗することが、目的なのです。

そういう人は往々にして、何か肝心な所を勘違いしていたり、見落としていたりする。たまたま何らかのソースでそのことを目にしたからそのことだけ気にしていたりする。例えば、SSLで署名の確認まできちんとしない人や、クレジットカードの番号が全部書かれた控えをシュレッダーにもかけず燃えるごみの中に放り込むような人、渡す書類に深く考えず捨て印を押してしまうような人、外から簡単に中身を取り出せるような簡単な郵便受けで重要な書類を受け取る人、クレジットカードを店員に渡した後でカードが自分から見えない位置に移動しても全然気にならない人、毎日部屋を出るときに夜神月のように侵入検知のための罠を仕掛けたりなんかしない人で、電子署名を求めている人には、信頼できる認証局の認証を受けた電子署名なんて、猫に小判、豚に真珠でしょう。要はそういうことです。

追記。信頼を保証するために使ってるツールそのものの信頼性を問題視する視点もあるようだ。段々訳が分からんくなってきた……

署名と拡張機能の安全性 - Nov 16, 2006

僕を助けようという意図で無いにしろ、詳しい人がわかりやすく解説してくださって、大変助かりました。自分でも責任を果たしておこう。

拡張機能の「安全性」と言った場合に、それが指すものには二つのレイヤがある。

- その拡張機能が、トロイの木馬や致命的なセキュリティ上の脆弱性など、利用者を危険に晒す要素を含んだ物であるかどうか?(内容が良いか悪いか)

- ダウンロードしたそのファイルが本当に、インストールしようとしている拡張機能そのものであるかどうか?(ファイルが本物かどうか)

電子署名やSSLといった認証技術は、後者は保証するけれども、前者は保証しない。後者と前者は全く分断されており、どちらかが保証されていてももう一方が保証されているかどうかには何ら関係が無い。利用者は、そのことを知った上で認証技術を利用する、ということが、情報リテラシの一つとして期待されている。

ところが現実には、そうなっていない場合がある。僕も含めて、正規の情報教育を受けないまま自己流で情報リテラシに相当するものを身に着けてきた世代の人間は、あるいは、受験科目では無いからなどの理由でまともな情報教育を受けられなかった人は、後者の安全性が保証されていれば、そうでない場合に比べて、前者の安全性も高いはずである、という誤解をしている場合がある。はいごめんなさい、自分の事です。いざ自分がハンドアックスを投げつけられる立場に立つまで真面目に考えたことがありませんでした。反省しています。

拡張機能に電子署名って「必要」なの? - Nov 15, 2006

Firefoxで拡張機能のインストール時に「この拡張機能は署名されていません」という警告が表示されるけれども、これについて、署名くらい付けろよという話がたまに出る。利用者の安全性を確保するという観点では確かに重要な事だ。けど、現実には、署名付きの拡張機能というのはほとんど無い。それは何故なのか。

- 署名を付けるには何が必要なんだ?

- 署名を付けることで何が変わるんだ? どう状況が良くなるんだ?

- 署名が無いと絶対にいけないのか? 署名さえあれば後は問題ナッシングなのか?

このあたりのモヤモヤしてわからんかった事を、自分に理解できた範囲でまとめてみた。

……んだけど、このエントリの内容は嘘まみれであったことが分かった。訂正を含む、続きのエントリを書いたので、そっちを見てください。いちおう、以下の内容は自分の理解できた範囲で正確な情報を提供するように書き直したものです。