Latest topics 近況報告

たまに18歳未満の人や心臓の弱い人にはお勧めできない情報が含まれることもあるかもしれない、甘くなくて酸っぱくてしょっぱいチラシの裏。RSSによる簡単な更新情報を利用したりすると、ハッピーになるかも知れませんしそうでないかも知れません。

の動向はもえじら組ブログで。

の動向はもえじら組ブログで。

宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。

以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能!

The priority policy of my addon projects - May 10, 2012

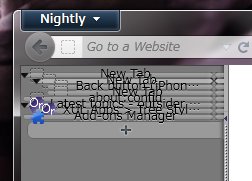

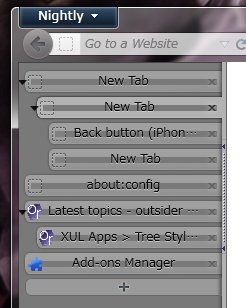

In recent days, I discussed on the issue about scrolling of the vertical tab bar. It made the priority policy about my addon projects clear, again. So, let's sum up them.

- I assign the highest priority to issues I actually annoyed. Most projects were started because I wanted to use such addons. This is the main motivation to continue developing for me. In other words, when I suffer from a bug in my daily use, I'll fix it prior to other bugs, even if the mine is just trivial and the yours is very serious. After that, if I have time good enough, I'll research and fix your issues. If I've never used the feature (and I never use it in the future), then there is extremely low feasibility rating.

- I'm negative about adding new features (especially digressive features) to existing addons. Because I currently have no plan to switch to other browsers (Google Chrome, etc.), I want to keep codes easy to follow up to future releases of Firefox. Even if the new feature looks simple, it can cost much time for maintenance in the future chronically. Long term sustainability is prior to short term convenience, for my projects. I'll reject requests which can lose maintainability or independency of the project, even if it is very useful feature, fixing serious bug, and so on.

- I think that any addon shouldn't break features of Firefox itself without any apparent reason. For example, because the tab bar is automatically hidden in the full-screen mode (F11 key) by default, the vertical tab bar also should be done. If my addon breaks Firefox's default behavior unexpectedly, then I'll make effort on fixing it. However, if the issue is not introduced by my addon, then I often step back from it.

Because currently I have less time to develop addons, I have to apply these policies strictly. Actually, in recent days, I spend just a few days of my time per a month for my private development. Sadly I have to keep many requests pending.

However, codes of my addons are licensed under open source licenses. For example, Tree Style Tab is licensed under GPL/LGPL/MPL. You can fork, develop, or re-distribute any project based on my codes, by your hand. Your version can be better alternative for people who suffered from the issue ignored by me. (And, if it is enough reasonable, I possibly merge your changes to my repository.)

setTabState()を使わないでタブのサスペンドと復元をやる実装のサンプル - Apr 25, 2012

ツリー型タブに「バックグラウンドにあるタブをアンロードする機能を付けてくれ」って要望が来てて、そんなもんDormancyやらBarTabやらSaveMemoryやらUnloadTabやらなんぼでもあるがな、と思ったんだけど調べてみたらツリー型タブと併用できなかったり(Dormancy, UnloadTab)併用できても今のFirefoxで動かなくなってて開発止まってたり(BarTab)併用できないわ開発止まってるわだったり(SaveMemory)と軒並み全滅だった。

そもそもこの手の奴がなんでツリー型タブと併用できないのかっていうと、

- ツリー型タブは、ツリー構造の情報をタブのセッション情報の一部として保存している。

- タブをアンロードする系のアドオンは、セッションストアAPIを使って

getTabState()でタブの現在のセッション情報を吸い出した後、タブを閉じて、新しい空のタブを開いて、そのタブが選択された時にさっき吸い出したセッション情報をsetTabState()で適用する、という事をしている。

ということで、アンロードする系のアドオンが元のタブを閉じてしまうからツリー構造が破壊されてしまうわけです。BarTabは互換性のためにツリー型タブのAPIを呼んでツリー構造をわざわざ復元するようにしてくれてたから併用できてただけで、本質的にはやっぱり相性が悪い。

っていうかべつに元のタブを閉じる必要なんてなくね? nsISHistoryのPurgeHistory()でセッションヒストリを空にするだけやったらあかんの? あと状態を復元する時もタブの属性とかまで含めて全部上書きせんでもいくない? と思って、「アンロードする時はセッションヒストリを消すだけ」「復元する時はセッションヒストリを復元するだけ」という実装のサンプルを作ってみた。

めんどくさかったから、nsSessionStore.jsをそのまま読み込んで流用するという乱暴なことをやってる。

これに「何分以上放置したら勝手にアンロード」「タブが選択されたら復元」みたいな事を加えればDormancyとかBarTabとかの代替になるんだろうけど、これ以上管理対象のアドオンを増やすのもイヤだし、かといってDormancy等にそのまま取り込んでもらえるとも思えないし(やり方があまりにダーティすぎて、開発の継続性を低下させてしまうだろうし、そもそも現状で困ってるのなんてツリー型タブのユーザくらいだろうし……)、どうしたもんでしょうかね。

……とかいってたんだけど結局真面目に作り始めてしまった。30分以上放置してたら勝手にアンロードするとかその程度の事はとりあえずできるようになってはいる。

Fox Splitterを更新した - Apr 23, 2012

バージョン0.6系(旧版)と2.x系(現行バージョン)の両方とも更新した。

バージョン0.6系の方は、前に書いた2.x系への自動アップデート機能の追加だけで、他は何もいじってない。AMOからインストールした人が2.x系に自動アップデートされないという問題への対処のためだけに作ったバージョンなので、AMOにしかアップロードしてない。基本的にこっちはもう終了したバージョンということでよろしく。

2.x系の方は、最近になってUbuntu上でヘビーに常用し始めるようになって色々気付いた問題を修正したのと、僕の使い方で「ああこういう機能欲しいやばい(ないとめんどい)」と思った機能を追加した。

修正の方で特に大きいのは、「グループ化されたウィンドウの1つを移動した後に他のウィンドウをそれに併せて移動する」という部分の改善だと思う。

GNOME2のワークスペース切り替えの時はそこまで酷いことになってなかったんだけど、Ubuntu 11.10にアップデートして3×3のワークスペースを使うようにし始めた(これ多分GNOME3の機能ですよね?)ところ、全く使い物にならないレベルでグループの配置が壊れるようになってしまった。GNOMEのワークスペース切り替えは、少なくともFirefoxの中から見た時には、各ウィンドウの座標を固定してビューポートの方だけを移動させるんじゃなくて、ビューポートの座標の方を固定して全部のウィンドウの座標をぐりぐり動かしているように検知されている。なので、ワークスペース切り替えの時に全部のウィンドウのscreenX/screenYの値が変わってしまう。それで、それぞれのウィンドウがてんでバラバラに「グループの中のウィンドウが1個動かされたから他のウィンドウも再配置しよう」という事を始めてしまってシッチャカメッチャカになっていた。

「グループ化されたウィンドウ全部が相対座標を保ったまま一度に移動されたので、再配置の必要なし」とかの判断をちゃんとするようにすればよかったんだけど、僕の頭で思いつくやり方だとどーにもうまくいかんかったので、諦めて安全確実だけどちょっと重い方法でウィンドウの移動→グループ全体の再配置を行うようにした。普通にウィンドウをドラッグで移動した時とかのレスポンスは悪くなったんじゃないかと思うけど、背に腹は代えられない。

新機能は、「グループ化されたウィンドウの1つでPanoramaを使った時に、グループ全体の大きさまでそのウィンドウを一時的に広げる」という機能が元々あったのを、Panoramaの時以外にも使えるようにした(ついでに、詰めが甘かった所を色々直した)という物。何でこういう物が欲しかったかというと、

- 僕は今Ubuntuのワークスペースの1つをFox Splitterで3分割したFirefoxのウィンドウ専用に割り当てている。

- 分割後のそれぞれのウィンドウには、別々のプロジェクトのRedmineのチケット一覧を表示している。

- それぞれのプロジェクトでチケットを追加する時は、その分割されたウィンドウの中でやっている。

- Redmineはある程度の大きさのウィンドウで表示される前提でレイアウトが組まれているので、狭いウィンドウの中では非常に使いにくい。

- なので、チケットを書いたり詳細を読んだりするときだけそのウィンドウを大きくして、終わったら元の大きさに戻す(そうしないと他のウィンドウのRedmineが見えないから)という事をよくやっていた。

という使い方をしていて、いいかげんいちいち自分でリサイズするのが面倒になったから。

今のFox Splitterは、全体を管理する大きなウィンドウのような実体が無い状態で各ウィンドウをあたかも1つのグループの下に属しているかのように協調して動作させる、ということをやっていて、作ってる側の自分としては、頭を抱える部分も多いけれども「元々Firefoxにある物だけを駆使してどこまでできるか?」ということを追及するある種の挑戦というかパズルに挑んでいるような感覚もあって、そういうことを効率よくやるためには結局2分木でやるのが安全確実なんだなあとか色々と気付かされた所があって、ノウハウ的にも自分のやってきたことの集大成になってるんだけど、エンドユーザとしての使い勝手は多分旧版のFox Splitterに比べると劣化してると受け取られることの方が多そうで、報われないことに一生懸命になってるなー感が自分である。

とはいっても、自分で使う分にはとりあえずこれだけ動いてくれれば十分だし、旧版の設計で今後もずっと自分でメンテナンスし続けるのは絶対に無理だし、もっといいやり方が見つかるまでは、この路線を変えることは多分無いと思う。

Ez Sidebarを数年ぶりに更新した - Apr 07, 2012

bit.ly/I4YzVe bit.ly/I4YAbC Ez SidebarのFirefox 11対応は僕の手では不可能だけど、技術的には出来そうということは調べはついたので誰かやってください。

— Piroさん (@piro_or) 4月 5, 2012とかなんとか発言した舌の根も乾かないうちにEz Sidebar 4.0.2012040701を公開した。実験的にやってみたら案外あっさりできたので、その勢いで完成まで一気に。実質的にほぼ0からのスクラッチで、基本設計が全く別物になっていてコードの共有部分はほとんど無い。

旧版ではサイドバー用のウィンドウを物理的に(DOMツリー的に)別ウィンドウとして開いていて、パネル内のスクリプトに対してどうやってブラウザウィンドウの中にあるように見せるかという所が技術的な鍵だった。例えばwindow.parent.gBrowserにアクセスされたら、最も手前にあるブラウザウィンドウを探してきてそのgBrowserを返す、みたいな感じで。そういう強引なことをやってたから、つくづく、よくあんなんで動いてたなという感じだ。

今回の再実装では、根本的な考え方は至極単純で、ウィンドウの内容が初期化されるタイミングで<panel>の中にサイドバーのボックスを丸ごと移動して、以後はその<panel>を「別ウィンドウに切り離されたサイドバー」として表示している。これだとサイドバーは相変わらず元のウィンドウのDOMツリーの中に存在しているから、パネル内のスクリプトから見た時に普通に親のフレームとしてFirefoxのウィンドウにアクセスできるし、Firefoxのウィンドウの側からもパネルの内容を普通にサブフレームとして認識できる。Firefoxのウィンドウが複数ある時は最前面のウィンドウの<panel>だけを表示しておき、ウィンドウが切り替わったタイミングで同じ位置・同じ大きさに<panel>を表示する、という事をやってるので、見た目的には1つの<panel>が個々のFirefoxのウィンドウとは独立して存在しているように見えなくもない。他にも、ドラッグ操作での移動とかリサイズとか、ただの<panel>をウィンドウっぽく動かすために細かい所で違和感が出ないように色々やってる。

何故旧版では<panel>を使わなかったのかというと、やりたくてもやれなかったんですよ。サイドバーは一種のインラインフレームなんだけど、確か昔は<panel>の中にインラインフレームを置くとまともに動作しなかったと思う。そういう細かい技術的な障壁が当時は色々あって、Ez Sidebarのような事をどうしてもやりたいとなると、旧版のようにダーティなハックをたくさん仕込まないといけなかった。それが今では、「こう書いたらこう動いて欲しいよね」という書き方をすればだいたいフツーに動いてくれるわけですよ。隔世の感だ。

あと、バージョン3.2(1つ前のバージョン)にあった機能を全部引き継いでるわけではなくて、というかサイドバーをメインウィンドウから切り離して表示する機能以外は全部バッサリ切り捨てた。All-in-One Sidebarのような有名所のアドオンが既にそういう機能を持ってるみたいだから、わざわざ同じ機能を作らなくても、そっち使えばいいじゃんという話です。Ez Sidebarは、他のアドオンが提供してくれない機能だけに絞って提供した方が意義があるはず……と思って。

過去にこのアドオンの名前を「Sidebar Window」から「Ez Sidebar」に変えたのは、サイドバーの切り離し以外の機能も色々付けたからだったんだけど、今回のリリースで機能的には最初の物より低機能な所に逆戻りしてしまった。皮肉な結果だ。

Fox SplitterのせいでユーザのFirefox 3.6からの移行が進まないって言われた件 - Apr 02, 2012

Linuxでwmctrlを使うようにしたバージョンのFox Splitterを今日付で公開した。

なんだかんだで最近腰が重いんだけどその重い腰を上げてリリースのための作業をやろうと思った背景の1つには、Mozillaの中の人からメールで表題の件について連絡があったからだ。既知のバグがあってmasterでは直ってるのにリリースされていない、という状況ではそのメールに返信するのが憚られる……と思って、慌てて細かい所を直してリリースしたというわけ。これも罪悪感駆動開発な気がする。

Fox Splitterのユーザが古いバージョンを使い続けている最大の理由は、AMOでFox Splitter 0.xから2.0への自動アップデートが行われないからじゃないかと思ってる。諸々の事情でFox Splitter 2.0では旧版からアドオンのIDを変えないといけなかったので、AMOのサイト上ではFox Splitter 2.0と0.xが別々のアドオンとして登録されてて、Fox Splitter 0.xのユーザにはFox Splitter 2.0が自動アップデート経由で提供されない。2.0への移行は、完全にユーザの自由意志に任せざるを得ないという事になっている。使い勝手がどうとか以前に、勝手にアップデートが下りてくるかこないかがネックになってるっていう予想だ。

強権的手段として、「単にFox Splitter 2.0を自動的にインストールして、その後Fox Splitter 0.xを削除する」というだけの内容のアドオンをFox Splitter 0.x最新版としてアップロードすれば、Fox Splitter 0.xから2.0への移行を強制することはできるけど……2.0の方には否定的なレビューが多く付いていて評価も低い(旧版は星2つ以下は15%なのに対し、新版は星2つ以下が57%……まあ母数が圧倒的に少ないから統計的にはあんまり意味がないかもなんだけど)という現状を見ると、そこまでやっちゃっていいっていう自信をまだ持てずにいる。

4月4日追記。Mozillaの中の人から「ちょうどそういう(Fox Splitter 0.x系の新バージョンとして、Fox Splitter 2への自動アップデート機能を含んだ物をリリースするという)方法について提案しようと思ってた所だった」的なレスポンスがあったので、春の嵐で早退したのをいいことに頑張って書いてみたんだけど、死ぬほどめんどかった。

Fox SplitterのLinuxでの挙動の改善と、Mac OS Xで残された課題 - Mar 25, 2012

Fox SplitterをWindows以外で使った時に 実にパネェ感じでストレスフルな挙動を示す件について、とりあえずLinuxではちょっとだけ改善できた気がする。

要点を先にまとめておくと、こういうことだ。

- Windows上では以前から、ウィンドウの1つが選択されて最前面に来たら、グループ化された他のウィンドウもそれによって「押し上げられ」て最前面に来る、という挙動になっていた。

- でもFirefoxの仕様上の制限で、LinuxとMac OS Xではそれができていなかった。

- 今回、Linuxではwmctrlを呼び出すことによってWindows上と同じような挙動を再現できるようになった。

- Mac OS Xで同じ事ができるのかどうかは分からないままである。

- JSDeferredはやっぱり素晴らしいです。

以下、背景も含めた詳しい話。

文字入力中に補助的な情報や機能をポップアップとして表示するとキャレットが消えてしまう件について分かったこと - Mar 10, 2012

先に要点だけ書いておくと、文字入力中にXULのmenupopupで補助的な情報や機能を表示したい時は、openPopupAtScreen()やopenPopup()の引数で明示的にコンテキストメニューであると指定してポップアップを開くようにすると、キャレットが消えなくなります(あくまでworkaround。根本的な解決策とは言えない)。それか、menupopupの代わりにtooltipやpanelを使うようにするというのも、キャレットを消えなくする方法として有効のようです。という話。以下は、そこに辿り着くまでの間に何を調べたかという事の記録です。

FirefoxやThunderbirdを必ずクラッシュさせるコード - Mar 02, 2012

クラッシュレポーターの挙動を調べたい時に。以下のコードを改行無しでエラーコンソールあたりで実行すれば一発で落ちる。

Components.utils.import('resource://gre/modules/ctypes.jsm');

const gNspr4 = ctypes.open(ctypes.libraryName('nspr4'));

const PR_Free = gNspr4.declare(

'PR_Free',

ctypes.default_abi,

ctypes.void_t,

ctypes.voidptr_t

);

var ptr = new ctypes.voidptr_t(0123);

PR_Free(ptr);要は、js-ctypesを使って適当なアドレスのメモリを解放してメモリ破壊を引き起こしてみるということで。

破壊するアドレスによってはひょっとしたらどえらいことになるかもしれないので、試す時は自己責任でね!

なんか誤解してる人がいるかもなので追記しておく。

このコードはjs-ctypes(JavaScriptからC製のライブラリを呼び出す機能)を使っていて、NSPRというFirefoxやThunderbirdのかなり根っこの方のライブラリに含まれてるメモリ操作系の関数を呼び出して意図的にメモリ破壊を引き起こすという例です。クラッシュして欲しくないコードでクラッシュしてしまうという脆弱性系の話ではありません。

でもって、js-ctypesはChrome権限が無いと使えません。言い換えると、Chrome権限を取られてしまうような脆弱性を突かれない限りこのようなコードはWeb上にある普通のスクリプトからは実行できないし、Chrome権限を取られてる(アドオンの一部として実行されている)状況ではクラッシュどころかパスワードマネージャに入ってるパスワードのぶっこぬきでも何でもやり放題だから、むしろその事(特権を取られてるという事)自体の方が問題です。

仕事でFirefoxの導入案件をやる時に、クラッシュレポーターを無効化してくれと言われて無効化したつもりだけど、ほんとに無効化されてるかどうか確認したかった、でも最近のFirefoxはわりかし安定してるからそう簡単にはクラッシュしてくれない、ハードウェアアクセラレーション系の機能あたりを使ってクラッシュするのを気長に待つわけにもいかない、ということでこういうコードを使って手っ取り早くクラッシュさせてみた……というだけの話ですよ。

tabFx2Compatible.xul、tabFx2Compatible.css、tabFx2Compatible.xmlを使わないようにした - Feb 09, 2012

ツリー型タブ、情報化タブの今日付でのリリース分から、tabFx2Compatibleという自作のライブラリ(?)を使わないようにした。当初はマルチプルタブハンドラでも使ってたけど、ツリー型タブ・情報化タブに先駆けて一足先に使わないようにしていた。今回残りの2つでも利用をやめたことで、TBEやり直し組のアドオンからはこのライブラリが全く姿を消したことになる。作ったのが2008年の2月からだから、丸4年くらいは使ってたのか。

このライブラリは元々、Firefox 3での仕様変更に追従するために仕方なく作った物だった。

Firefox 2ではタブの中に任意の要素(サムネイル描画用のcanvasだったりカウンタ表示用のlabelだったり)をXBLのコンテナ要素を使って動的に追加できていた。しかしFirefox 3になる時、具体的には2007年の12月頃に、高速化のためにそういう冗長性を排除する変更が行われてしまって、JavaScriptで動的にタブの内容を追加するということが原理上不可能になってしまった。

正確には、方法はあった。Firefox本体がタブに適用していたXBLによるバインディングを独自のバインディングで置き換えて、それを使ってタブの内容を変更するというやり方だ。しかし、XBLのバインディングは同時に1個だけしか適用できないという制限がある。複数のアドオンが同じ事をやろうとしたら、結局どれか1つのアドオンしかまともに動かないという事になってしまう。他の人の作る物との互換性という話に限らず、リッチでファットなAll-in-One型のアドオンであったTBEを捨てて各機能ごとに個別のアドオンに開発し直す道を選んでいた僕にとっては、自分の手がける物同士の互換性を維持するためにも、これは致命的な問題だった。

前述のライブラリは、特定のアドオンのために特化したバインディングを適用するのではなく、Firefox 2時代の「ある程度好きなようにタブの内容を増やせる余地がある」、冗長性を持った汎用的なバインディング定義を、Firefox 3向けに復活させるという物だった。

風向きが変わったのは2010年9月の事だった。Firefox 3.7のモックアップで示された視覚的なデザインを実現するために、タブのバインディングに再び冗長性が付与された。メジャーバージョンとしては、この変更はFirefox 4から反映されている。僕はこの仕様変更をうけてtabFx2Compatibleを改修し、Firefox 4以降のタブのバインディングの構造と、Firefox 2以前のタブのバインディングの構造の、両方を併せ持つ状態に変更した。

という経緯を見ると分かるかもだけど、このtabFx2Compatibleというライブラリは本質的に、Firefox 3.0から3.6までの間のバージョンに対応するためには欠かすことができなかった。ツリー型タブ等のアドオンの対応バージョン範囲の下限がこの範囲に重なっている間は、このライブラリは絶対に使う必要があったので、いくらTMPやVimperator等とバインディングの衝突の危険性があったとしても、構成ファイル群から外すことができなかった。

今回、Firefox 10のESR(延長サポート版)がリリースされたことにより正式にFirefox 3.6の死期が確定したので、サポート終了を待たずにFirefox 3.6のサポートを打ち切って、それと同時にtabFx2Compatibleも廃止することにした。レガシーなFirefox 2由来のDOMツリー構造を前提にして書かれたスクリプトやスタイルシート等を、全面的にFirefox 4以降の既定のDOMツリー構造に合わせて変更する作業は、それなりの手間を要したけれども、これでカビの生えた過去から決別できるのなら安い物だと思った。

選択肢の1つとして、tabFx2Compatibleを今後も使い続ける(Firefoxのタブのバインディングの構造が変わったら、その度にtabFx2Compatibleを更新していく)というやり方もあった。今この瞬間にかける労力を最小化する事を選ぶのなら、そういう選択もあり得たと思う。でも、tabFx2Compatibleは元々Firefox 3から3.6までの暗黒期を乗り越えるためだけに用意された物だったのだから、用済みになったのなら、思い切って捨てた方が今後のためになると思った。

こういう切り替えをできる時にやっておかないと、またTBEみたいな事になってしまう恐れがある。TBEでは、タブの移動等といった基本的な機能すらFirefox本体に備わっていなかった頃から開発していたため、TBE自身で独自の「タブを移動する」などのAPIを実装していた。そういう古いオレオレAPIから、Firefox 1.5くらいから新しくFirefox本体に備わったTabMoveとかのDOMイベントベースでのやり方にスイッチする事の手間を惜しんで、「とりあえず今動いてるから」と独自のオレオレAPIを維持することに固執してしまったがために、TBEはFirefox 1.5とともに時代に取り残され死んでしまった。そんな愚はもう繰り返してはいけない。

それにつけても、あの辺(Firefoxのタブまわり)の開発をやってる人達の意向に振り回されっぱなしだった4年間だったなー……と思うと、なんか感慨深い。

CSS3のborder-imageを先行実装した-moz-border-imageの仕様変更とその対策 - Jan 14, 2012

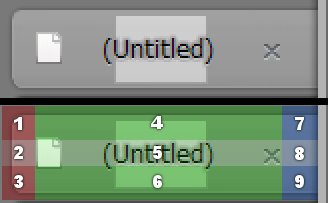

ツリー型タブの組み込みのテーマで主にMac OS X向けに用意してある「Metal」の表示が、Nightly 12.0a1で盛大にぶっ壊れてた。原因は、CSS3のborder-imageの先行実装である-moz-border-imageの仕様が変わったせいだった。

当初の実装では、-moz-border-imageはこんな風に書くようになってた。

-moz-border-image: url("tab.png") 10 5 10 10 / 10px 5px 10px 10px stretch stretch;

「Metal」の場合、右の辺だけ5ピクセル幅でそれ以外の辺は10ピクセル幅という事にしていた。しかし、単にこう書くと、「タブの内容」の周囲に「10ピクセル幅の枠線」が付くことになるので、タブの高さが上下合わせて20ピクセル広がってしまう。なので、「タブの内容」の方に

「Metal」の場合、右の辺だけ5ピクセル幅でそれ以外の辺は10ピクセル幅という事にしていた。しかし、単にこう書くと、「タブの内容」の周囲に「10ピクセル幅の枠線」が付くことになるので、タブの高さが上下合わせて20ピクセル広がってしまう。なので、「タブの内容」の方に

margin: -10px -5px -10px -10px;

padding: 10px 5px 10px 10px;

という感じでネガティブマージンとそれを相殺するパディングを指定して、枠線とタブの内容を重ねることでタブの大きさをそれほど大きく変えないようにしていた。

それが、Nightlyではこんな事になってしまってた。

新しいborder-imageの仕様に合わせて実装が変わったということなのか、「タブの内容の周囲に10ピクセル幅の枠線が付」いても、その分ボックスの大きさが広がるという事が無くなったようだ。にもかかわらずネガティブマージンを適用していたがために、今度は逆にタブの高さが上下合計で20ピクセルも小さくなってしまって、このスクリーンショットのように極細なタブになってしまっていた……という事だった。

新しいborder-imageの仕様に合わせて実装が変わったということなのか、「タブの内容の周囲に10ピクセル幅の枠線が付」いても、その分ボックスの大きさが広がるという事が無くなったようだ。にもかかわらずネガティブマージンを適用していたがために、今度は逆にタブの高さが上下合計で20ピクセルも小さくなってしまって、このスクリーンショットのように極細なタブになってしまっていた……という事だった。

そこで、とりあえずネガティブマージンの指定を外してみたところ、タブの高さが変になる現象は改善された。が、今度はborder-imageに指定した画像の真ん中が抜けてしまう(今までは画像の中央部分が拡大されて背景画像代わりになっていた)という、また別の現象が起こっていた。

最初は「バグか?」と思ったんだけど、Firefox自身の既定のスタイルシートでどう使われてるのかソースコードを調べてみたら、理由が分かった。以下の例のように、「fill」というキーワードを明示的に書かないと真ん中の部分は埋められないようになったということのようだった。

-moz-border-image: url("tab.png") 10 5 10 10 fill / 10px 5px 10px 10px stretch stretch;この変更はBug 497995で行われたもので、提案されてる最新の仕様が変わったので書き方も変えましょう、という話なんだけど、アドオンで古いバージョンのFirefoxにも対応させてる場合はそうもいかないんだよね。この仕様変更はFirefox 12から反映されることになるようなんだけど、もうすぐ出るというESR(主に企業向けの長期サポート版)はFirefox 10ベースで、そっちは古い仕様に基づいた実装のまま出回っちゃうわけです。Firefox 3.6の後を引き継ぐ形のFirefox 10はやっぱり一応サポートしといた方がいいと思うわけで、でもFirefox 12のためにCSSの記述を変えたらFirefox 10では枠線用の画像が全く表示されない(fillなんて未知のキーワードは文法違反!ということで-moz-border-imageの指定自体が無視される)し、かといってFirefox 10用の記述にしておくとFirefox 12でタブの真ん中が透明になってしまうし……あちらを立てればこちらが立たずの典型だ。

ネガティブマージンを使ってる部分はいかにもハック的だから、別のファイルに分けてchrome.manifestで条件付きのディレクティブで読み込ませるのもいいと思うんだけど、fillキーワードの方はそれはちょっと気が進まなかった。たった4文字のためにファイル分けるなんて、メンテナンスコストの増え方と得られる効果が割に合わない気がした。

それで少し悩んだんだけど、おそらくこの変更によって-moz-border-imageの扱いが「いろんな機能を持ってる単一のプロパティ」から「複数のプロパティの値を一括して指定するためのプロパティ」に変わった(DOM Inspectorで見てみたら見慣れない「-moz-border-image-なんちゃら」系のプロパティがいくつも表示されてた)ということが、解決の糸口になった。fillキーワードはそれらの個別プロパティの中の「-moz-border-image-slice」というプロパティに指定する物らしかったので、以下のように並べれば、1行目でFirefox 10とFirefox 12の両方に対して基本的な指定を適用して、2行目でFirefox 12用に正しい値を個別に上書きする(Firefox 10にとっては-moz-border-image-sliceは未知のプロパティなので、古い環境では2行目は無視される)ということだ。これなら、メンテナンスコストをそれほどかけずにFirefox 10にもFirefox 12にも対応できる。

-moz-border-image: url("tab.png") 10 5 10 10 / 10px 5px 10px 10px stretch stretch;

-moz-border-image-slice: 10 5 10 10 fill;