Latest topics 近況報告

たまに18歳未満の人や心臓の弱い人にはお勧めできない情報が含まれることもあるかもしれない、甘くなくて酸っぱくてしょっぱいチラシの裏。RSSによる簡単な更新情報を利用したりすると、ハッピーになるかも知れませんしそうでないかも知れません。

の動向はもえじら組ブログで。

の動向はもえじら組ブログで。

宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。

以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能!

乱立する「多機能型のタブ系アドオン」を苦々しく思う - Dec 03, 2010

ちょっと前に、Tab Utilities Mini、というのが出てきたらしいですね。

改めて、今現在それ系のアドオンがどれだけあるのかリストアップしてみて、乾いた笑いしか出てこなかった。

- Tab Mix Plus

- Tab Mix Lite

- Tab Mix Lite CE

- Tab Utilities

- Tab Utilities Lite

- Tab Utilities Mini:NEW!!

- Tab Kit

- Tabberwocky

- Super Tab Mode

- Tab Control

PlusにLiteにCEにMiniに……それはギャグで言っているのか? タブ統合型アドオンの比較表みたいな物がないと見分けつかないよ。既にこれだけあるのにまだ同じ事をやるんだ、っていう事に呆れる。

しかも、よく見たらTab UtilitiesとTab Utilities MiniとTab Utilities Liteって作者同じじゃないすか。ますます意味が分からない。

/ || ̄ ̄|| ∧_∧ |.....||__|| ( ) どうしてこうなった・・・ | ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/ | | ( ./ / ___ / || ̄ ̄|| ∧_∧ |.....||__|| ( ^ω^ ) どうしてこうなった!? | ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/ | | ( ./ / ___ ♪ ∧__,∧.∩ / || ̄ ̄|| r( ^ω^ )ノ どうしてこうなった! |.....||__|| └‐、 レ´`ヽ どうしてこうなった! | ̄ ̄\三 / ̄ ̄ ̄/ノ´` ♪ | | ( ./ / ___ ♪ ∩∧__,∧ / || ̄ ̄|| _ ヽ( ^ω^ )7 どうしてこうなった! |.....||__|| /`ヽJ ,‐┘ どうしてこうなった! | ̄ ̄\三 / ̄ ̄ ̄/ ´`ヽ、_ ノ | | ( ./ / `) ) ♪

すげー悪く言うけどさ、ほんとすげー悪く言うけどさ、今日はセンスタソになっちゃうけどさ、タブブラウザ拡張(Tabbrowser Extensions、TBE)を作ってた僕自身も含めて、こういう事やる人ってほんっとセンスないよね。

日本のメーカーがiPhoneを作るとこうなるって話なんかもそうだけど、センスが無い人は「カタログスペック上の数値が高い物」「カタログ上の機能が多い物」という観点からしか「良さ」をアピールできないんだよね。まあ、そんなセンス無しでもiPhoneを触ったら「キモチイイ!!!」って感覚は多分抱くんだよね。ただ、残念な事に、その感想が脳内のフィルタをいくつも通ってその人の口から出力される時には、どーいうわけか「あれもできる、これもできる、だから素晴らしい」的なくっだらない表現に「翻訳」されちゃうわけですよ。

同じ事が、そういう人が物を作る時にも起こるわけですよ。物を作る以上、そりゃあ、自分で「こりゃ駄目だ」って思うものよりは「これは良い物だ」って思える物を作りたくなる。でもセンスがないから、どう作れば「良い物」になるかがわかんない。しょうがないから、自分が「良い」って思った事があるものを切り貼りして集めてくるしかないワケですよ。そういう風にセンスの無い人間が、下手に決定権を持っちゃったり実行力を持っちゃったりするから、こういう物が世の中に出てきてしまうんだ。

で、こういうアドオンってほんと罪作りだと思うんだ。

カタログスペックだけはやたら高いから、よく分かってない人は「多分良い物なんだろう、カタログスペックはいいみたいだから」って同じ発想で飛びついちゃうんだよきっと。「それらの機能が本当に自分を幸せにしてくれるのかどうか」なんて分からないままに。

それで機能の8割くらいが結局使われなかったとしても、まあ、ユーザが満足してるならそれでいいじゃんっていう考え方はある。メモリだのなんだのの面で無駄が大きくても、そんなの関係ない。「無駄がないけど目的は達成されない」のと「無駄はあるけど目的は達成される」のとだったら、後者は前者に対して圧倒的に正しい。

でもさあ。「無駄がある」だけじゃなく「囲い込まれてしまう」っていう事まで加わってしまったら、それはさすがにあかんやろって思うんですよ。なんで多機能オールインワン型のアドオンが囲い込みになってしまうのかという話は過去にも詳しく書いたから、そっちを読んで欲しいんだけど。囲い込みたくて囲い込んでるんじゃなくて、囲い込もうというつもりはなかったのに結果的に囲い込みになってしまう、囲い込んだ後にちゃんと維持し続けていけるだけのキャパシティもないのにそういう状況を作り出してしまう、それが良くない。囲い込みって、やる方にも体力がいるんだよ。あらゆる物を自前で用意しなきゃいけない。そんなの個人で趣味でやれるような事じゃない。それでは作り手も使い手もみんな不幸になってしまうよ。

僕はFirefox 1.5までのバージョンにしか対応できていなかったTBEに自分自身が激しくロックインされてしまって、Firefox 2にいつまで経ってもアップグレードできなかった。そんな馬鹿みたいな事に他人まで巻き込んだらあかんよ……

(ツリー型タブから「ロケーションバーから新しいタブを開く」「リンクを新しいタブで開く」を分離することにしたきっかけがこの出来事だったので、それについて書こうと思って色々思い返したり調べ直したりしてたんだけど、結局こういう話に落ち着いた。)

拡張機能の標準化の話について思うこと - Oct 20, 2010

- Operaがついに拡張を採用--「Firefoxのように重くはならない」 - CNET Japan

- Opera「ブラウザの拡張の仕様を標準化して、使い回せるようにしませんか?」 - CNET Japan

- Opera「ブラウザの拡張の仕様を標準化して、使い回せるようにしませんか?」 - WebStudio

かつてIE6が一番先進的なブラウザだった頃は、ブラウザに機能を加える物といったら、「ツールバー」か「コンテキストメニューの追加項目」くらいしかなかった気がする。そもそも、「ブラウザにツールバーを追加できますよ」だけでもずいぶんすごいことであったような気がする。僕がそれ以外を知らなかっただけかも知れないけど。(具体的に僕が「その頃」の代表的なブラウザとして今思い浮かべているのはIE6とNetscape Communicator 4.xです。)

その頃は、MicrosoftとかNetscapeとかがリリースしてるメジャーなブラウザの使い勝手に不満があっても、プログラミングの知識がないフツーの人は、我慢するか、既にある別のブラウザ(iCabとかOperaとか)を探すかしか無かった。そもそもこの時代、ちょっと前までブラウザは4000円とか9000円とかお金払って「買う物」であったから、基本的には「買った物をそのまま使うか、買わないか」という選択肢しかなかったとも言える。

それでも、腕に覚えのある人なら、コアであるレンダリングエンジンにはIEの物を流用して、それ以外のブラウザのUI自体を頑張って全部作り直すということは可能だったようだ。それで出てきたのがDonutだったりSleipnirだったりLunascapeだったりのいわゆるIEコンポーネントブラウザだった。メジャーなブラウザがリリース計画とか顧客とか組織とか色んな都合で足踏みしている間に、個人の開発者あるいは小規模な開発チームであるが故のフットワークの軽さによって、凡庸なメジャー製品では手に入らなかった「痒い所に手が届く使い勝手の良さ」を提供したことで、それらIEコンポーネントブラウザはパワーユーザの支持を得るに至ったのだろう。

IEを使うのなら、できる「機能拡張」はせいぜいツールバーの追加かコンテキストメニューの機能追加くらい。なぜなら、IEが開発者向けに開いていた「ブラウザの個々に機能を追加できますよ」というポイントが限られていたから。(あるいは、もっと色々できたのかもしれないけど、それくらいしかできないという印象が強かった。)それ以上の物が欲しかったら、そういう機能を提供するIEコンポーネントブラウザに乗り換えるしかない。それが、あの頃に取り得た現実的な選択肢の全てだったのだと思う。

僕にとっては、そういう「暗黒時代」はMozillaとの出会いで終わった。当時はまだMozilla Suite(Seamonkey)がメインラインで、バージョンはM16とか0.6とか言われてた頃だったか。当初はCSS2に一番真っ当に対応してたブラウザだったからという理由で使い始めたけど、使い続ける理由はいつの間にか、「一番痒い所に手が届くから」になっていた。

Ben Goodger氏が当時を振り返って語ったエントリにもあるけれど、Mozillaの設計上の特性からくる「拡張性の高さ」はホントにぶっ飛んでた。

- タブを並べ替えるという機能がMozilla本体には無いのに、拡張機能によって、タブを並べ替えられるようにできた。

- セッションを保存するという機能がMozilla本体には無いのに、拡張機能によって、前回終了時の状態を丸ごと復元したり、1回閉じたタブを開き直したりという事を実現できた。

- 検索ボックスでキー入力が始まったタイミングで自動的に表示されるポップアップから、別の検索エンジンで検索を実行する、なんてことすら実現できた。

Mozilla以前は、

「標準のUIに不満がある? Googleサジェストが使える検索ボックスが欲しい? じゃあ、このツールバーを追加して下さい。ほら、このツールバーの中でならもっと快適に過ごせますよ! Googleサジェストの結果もポップアップされますよ! まあ、このツールバーの世界から一歩でも外に出ると、また今まで通りの世界に逆戻りですけどね。」

「え、このボタンだけ切り離してウィンドウの下の方に置いておきたい? そんなことできるわけないでしょ。この素敵な便利機能は、このツールバーの世界から外には持ち出せませないんですよ。」

「え、専用のツールバーなんかいらないから、本来のアドレスバーから色んな検索エンジンでWeb検索できるようにしてくれって? そりゃ無理ですよ。このツールバーの枠の中の事ならどうとでもできるけど、枠の外は元々作られてた通りにしか動かないんだもの。」

こうだった。ツールバーという細長い箱の中、コンテキストメニューというメニューの中、そういう様式の中でないと何もできなかったっぽかった。

あるいは、こうだった。

「このブラウザに乗り換えたら、こんな便利な機能が使えますよ!」

「え、こっちのブラウザのこの機能が欲しいって? そんなこと言われても、それは別のソフトだし……正直、そんなもん知らんがな。」

「パソコン盗まれてソースコードが失なわれちゃいました! もうメンテナンスできません!」

でもMozillaではそうじゃなかった。

「標準のUIに不満がある? じゃあ、そこをピンポイントで解決しちゃえばいいよ。」

「ボタンはウィンドウの上じゃなくて下の方にあって欲しい? じゃあそうすればいいよ。ほら、ツールバーのボタンをウィンドウの下に移動できるようになった。」

「アドレスバーから色んな検索エンジンで検索できるようにしたい? じゃあそうすればいいよ。ほら、GoogleやAmazonの検索結果がアドレスバーの履歴と一緒に表示されるようになった。」

こうだ。実にシンプルだった。「イラッ」と来たまさにその点を、イメージしていた通りに、一番ストレスのない形で解決できる。ツールバーという細長い四角い枠の中であるとか、たった1人の作者の都合であるとかに、囲い込まれなくてよかった。使いたい機能を使いたいように組み合わせて使えた。

具体的な例をもっと挙げると、例えば、ツリー型タブとマルチプルタブハンドラと情報化タブの併用みたいなことができるのかどうか、ってことなんですよ。

タブで開いてるページをツリー表示するポップアップを表示する拡張機能。うん、それは多分便利。

開いてるタブのリストを表示して、任意のアイテムを選択してまとめて操作するポップアップを表示する拡張機能。うん、それも多分便利。

開いてる全てのタブの内容をサムネイルで一覧表示するポップアップを表示する拡張機能。うん、それも多分便利。

で、それを1つにまとめて同時に使えるの? ツリー表示されていて、気が向いたらそれを複数個選択してまとめて閉じられて、それらには常時サムネイルが表示されてる、というソリューションは誰でも得られるの? エンドユーザでも? って事なんですよ。

「ツリー表示してサムネイルも表示して複数選択もできるUI、を提供する1つの拡張機能」があればいい? 「ツリー表示してサムネイルも表示して複数選択もできるUI、を持ったIEコンポーネントブラウザ」があればいい? そういう物がもしあるのならそれを使うのもいいだろうし、作れる能力があるのなら作って全然いいと思う。でも、そういう物が無かったらどうなのか? 誰も作っていなかったら? そして自分でそれを作る知識は無いというのなら?

また、3つの機能を持った物くらいならともかく、要求事項が4つ5つと増えていったらどうなるか。条件が増えれば増えるほど、既製品で要求を完全に満たす物は見つけにくくなるだろう。妥協が増えてくるだろう。その逆に、個々の要求事項を満たす物を集めてきてそれで1つの物として使えるのなら、何も我慢しなくて済む。

だから僕は、Firefoxを捨てられないんだ。「Operaならあれもできるよ、これもできるよ」って言われても、「Chromeなら爆速だよ」って言われても、「ほうほう、ではこのポップアップパネルの下の端にこれこれこういうボタンを置いておきたいんだけど、そういうことはできるのかね? え、できない? ああそう……それじゃ日々の『イラッ』はなくならないなあ」と思ってしまうんだな。(だからFirefoxが好きなんですよ、っていうのが全く無いとは言い切れないけど、むしろ、他の物もそうだったらいいのに、でも残念ながらそうじゃないから諦めてFirefox使い続けるしかないのか、って思ってる所も結構ある。)

でも、時代は今また「用意された枠の中でならなんでもできますよ、でもそこからは一歩もはみ出せませんよ」の方向に戻ろうとしている。(いや、あの頃に比べたらずっと洗練されたAPIで、できることの幅も広がっているようなのだけれども。)何故なのか。

理由はたくさんあるようだけど、多分一番重要なのは、「みんな、そんなに自由でなくていい」って事なんだろうね。

頑固で融通の利かない馬鹿で順応性が低い僕にとっては、こうだ。「イラッと来たまさにその部分がピンポイントで解決されてくれないと、我慢ならない。ちょっとでも遠回りしないといけないのは、もう嫌。このツールバーの中でならそんな不満は起こりませんよ、なんて言われても、ツールバーなんていらんし。そんなん興味ない。今目の前にあるコイツがどうにかなってくれないと嫌なの。」でも、普通の人は僕なんかよりもっと頭が柔らかくて順応性が高いから、苦にならないんだろう。「こういうとこが不満で、なんとかして欲しいんだけど。え、代わりにこれを使わないといけないの? ふーん、まあ、いいけど。」で受け入れてしまえるのだろう。

(というか多分そもそも「こういうとこが不満で」なんて思わなくて、今ある物でだいたい満足できてしまうんだろう。思い入れも無ければ、一日中それと接するわけでもない、1日1回1時間くらいしかブラウザを操作しない、だからそんな深刻な不満を抱きようがないんじゃあないかな。頭が固いとか柔らかいとか以前に。)

(あと、これは、「普通の人」を揶揄する話ではない。そういう人達の方が環境の変化に柔軟に適応できる能力があるって事で、それは人として素晴らしいことだと僕は思う。こうやりたいと決めたやり方以外だとストレスを感じてしまうとか、そういうどうでもいいことにこだわってしまう性根というのは、人として問題があると思う。)

Jetpackがrebootされる前、まだJavaScriptのファイルいっこで完結してた頃、僕は「JetpackはGreasemonkeyやChromeの拡張機能とAPIのレベルで互換性を設けるべきだ」と強く思っていた。なので今回のOperaの「拡張機能を標準化しよう」っていう話に僕は賛成する。既に、ChromeとSafariの間では既にそういう状況になっていると聞いた気がする。大抵の人がそれで満足できる、ツールバーのボタンなり、Webページ内で自動実行されるスクリプトなり、そういう「どのブラウザでも共通して利用できそうな物」には、互換性があっていいと思う。僕だってひょっとしたら、ユーザになるかもしれないし。OperaやSafariをメインで使ってる人が作った拡張機能の恩恵に僕がFirefoxで与れる、そういうことがあり得るかも知れないし。

ただ、Firefoxと同じくらいになんでもできる環境になってくれない限りは、僕自身は軸足をChromeとかその後に出てくる物とかには移せないんじゃないかなー、と思ってる。些細な「イラッ」に目を瞑らずにストレートにそれを解消することができる、という居心地の良さに、僕はあまりにドップリと浸かりきってしまっているので。あまりに「自分を変えなくていい」事に慣れきってしまっているので。

ワークライフバランスの前提にある幸福観 - Oct 02, 2010

1つ前の話から一転してネガティブな話。

1つ前の話もそうだし、これらのエントリを見ても「うんうんそうだよなあ」とか「そうあるべきだよなあ」とか思うんだけど、これって何を以て「幸福」と考えるか次第で全然変わるんだよなあとも思う。

少なくとも今の僕は、メキシコの漁師とMBAホルダーのアメリカ人旅行者のジョークではメキシコの漁師の方に肩入れする。するんだけど、でも、このジョークで省略された事、「楽しい職場」の話で意図的に無視されている事についてちょっと考えてしまった。

メキシコの漁師も、楽しい職場で働く人も、「日々の収入はそんなに多くなくてもいい、自分が食って行ければそれで十分だ。だから毎日を楽しく暮らしたい。」という事だと思う。でもその前提には「毎日を楽しく暮らすためには、毎日働き続けなければならない」という事がある。もっと言うと、「今まで通りに働けなくなったら一気に幸せが失われる、そういうリスクを負わなくてはならない」という事だ。

例えば僕の場合、労働力を提供できなくなると、会社にはいられなくなるだろう。ブラック企業だろうがホワイト企業だろうが、労働力を提供することで対価を受け取るという形の働き方をしている限り、これは変わらない。交通事故で両腕を失ったら? 筋ジストロフィーとかそういう病気になったら? あるいはもっと単純に、歳を取って新しい物を覚えられなくなって受託開発でやっていけなくなってしまったら?

株の自動的な売買によって、自分は寝ててもどんどん金が増えていくとか、自分は意志決定だけすればよくてそれ以外の雑務は全部平社員に任せるとか、そういう「働かなくても金が手に入る」仕組みを構築する(「金持ち父さん」にはそういう話があったと思う)と、そういうリスクから解放される。逆に言うと、そういうリスクから解放されたければ、労働力を金に換える以外の方法で金を手に入れる手段を確立するしかない。黙々と手を動かしていればいいというような頭を使わない人間でいては、その域に達することはできない。大学で学ぶなり何なりして必死で高度な知識を身に付けないといけないかもしれないし、あるいは、持って生まれた頭の良さというものがないといけないのかもしれない。

そういう才能がない人は、前述のリスクを避けられない。才能を持って生まれることができなかった人、高度な知識を身に付けるための努力ができそうにない・そんなの無理だって言う人は、賭けに出る勇気もない人は、もう「諦める」しかない……だから「不労所得でウハウハなんて生活はどうせ自分には手に入らないのだから、スッパリ諦めて、せめて毎日を楽しく生きられるようにしよう。今と同じように働ける間くらいは。」という「身の程をわきまえた幸福観」が、ワークライフバランスとか楽しい(しかしそんなには儲からない)職場環境とかそういうものが支持される理由なのかな、と思った。

職場環境 - Oct 02, 2010

最近、僕は「自分って幸せだなあ」と思うことが多いです。このエントリでは、仕事の面におけるその理由を考えてみたいと思います。

さて、僕は今の職場環境が気に入っている。給与面で自分は不満を感じていないし、空気も好きだ。要するに幸せだと、自分の主観では思ってる。

須藤さん(現社長)は就活?の時にGoogleやはてなを見学して、ブースに区切られた上でヘッドホンまでしてるような環境を見て「こういう所では働きたくないなあ」と思ったらしい。

僕は最初はその話に正直ピンと来なかったんだけど、分からない事や知らない事で困った時に「教えて」と気軽に訊きあったり、変数名の付け方に困った時や機能の切り分け方・設計方針に迷った時に「どっちがイイと思います?」とアドバイスを求めたり、作業内容と全然関係無いどうでもいい話(本当にどうでもいい話)をしたり、というのが当たり前(会議の時だけそうするんじゃなくて、常時そう。だから栃木にオフィスを開設するにあたっても、テレビ会議のシステムを常時動かしっぱなしにしておいて、画面の向こうに向かって「ちょっと、池添さーん」と呼びかけられるようにしておこう、という風な話になった。)の今の職場環境に慣れてくると(東京に来てから結構長い間お客さんの所に半常駐だった時期があって、クリアコードの方にずっといるようになったのは途中からだった。半常駐だった所は個々人のブースが別れていたし、ヘッドホンしてる人もいて、どちらかというと前述のGoogleに近い感じだったんじゃないかなと思う)、須藤さんの言っていたことがどういう事だったのかが、なんとなくこういう事なのかなあ、という感じで分かってきたような気がする。

端的に言うと、今の自分が「個々人の席がブースで区切られてて、ヘッドホンで耳を塞いでる人もいたりして」という環境に放り込まれて「仕事をしろ」と言われた時に、やっていける自信がない。精神的負荷で潰れるとかじゃなくて(それもあるかもしれないけど)、自分にはそれでは何もできないんじゃないかって思う。IP unreachableな環境に置かれた時に、GoogleもWikipediaもMDNもMXRも何も無い環境では右も左も分からないよ!という風な感じで。

須藤さんや池添さんはよく、「自分達は間違いをどうしても犯してしまう残念な人達なんだから、間違いが起こったり、一人ではうまく行かなかったりする前提でいた方がいい」という感じの事を言っている。だから、リポジトリへのコミットの単位は短くするし、自動テストも書く。1人だと煮詰まるから、些細な事でも相談する。2人でも煮詰まるから、相談してる人同士の横から割り込んで意見を言ったり言われたりもする。僕はずっと、そういう環境で自分の残念な部分を他の人に大いに補ってもらいながら作業していて、そのおかげで自分の能力以上の成果(=会社にとっての売り上げ)が出てきたと思っているから、今更1人でやれと言われても心細くて仕方がない。

Googleのような職場環境は「他人に頼るより自分でやった方が早い」とか「他人と関わらずに1人でやった方が能率が上がる」とかそういうタイプの人でなければ、少なくとも、自分がそういうタイプだと自信を持っている人でなければ生きていけない環境なんじゃないのかなーと思う。学者タイプとか研究者タイプとか。誰にも邪魔されずに作業することで最高のパフォーマンスを発揮して素晴らしい製品を生み出す、という人のための環境なんじゃないのかと思う。

翻って自分は、残念な人間だ。物覚えは悪いし知らないことだらけだし頭の回転も遅いし発想力もない。だから独創的な製品を生み出すことはできないと思う。できるのは、自分の中から湧き出てくる物でお金を儲けることではなく、自分が知ってる複数の世界の間の非対称性を埋めることで労働の対価を得る事だけだと思ってる。

この辺の話を見ても、僕は(この1点だけを見たら)elm200氏よりも小飼弾氏の話の方にシンパシーを感じる。

自分が今いる環境に順応した結果としてそう思うようになって、自分が今いる環境に対して問答無用で快感を感じるように自分の精神構造が自己調整された結果だ、という事も考えられるんだけど、とりあえず今は、「自分は元々そういう性質の人間だった」「それにピッタリ上手くハマる環境に収まることができた」という事だと考えておこうと思う。そう考えていた方が自分の主観的には幸せでいられるので。

あ。僕がこう思ってるからって、弊社の他の人がどう思ってるかは分かりませんよ。当たり前ですけど。

あと、このエントリの主題は僕1人のトピックとしては「僕は今いる環境が好きです、Googleはイヤです」だけど、一般化すると「人は自分に合った環境にいることが幸せなのだ、世間で素晴らしいとされている環境が誰にとってもフィットするというわけではないのだ」という話だと僕は思っております。

デフォルメが下手なのは、見る目が無いって事なんだよね、何事に対しても。 - Oct 02, 2010

ちびキャラっていうんですか? なんて言うのが妥当なんだろう、まあ、デフォルメされたキャラクターのこと。

4コママンガとか描く時って、コマが小さいじゃないすか。だからリアルな頭身のキャラクターだと描きにくい。デフォルメされたキャラクターにせざるを得なくなる。商品のPOPに描く時もそんな感じ。だけどそういう時の自分の絵が嫌いで嫌いで仕方ない。そういう時のデフォルメされたキャラクターをかわいらしく描ける人が羨ましくて仕方がない。昔から。

- Amazon.co.jp: R-Style けいおん!! (BOX): おもちゃ

- Amazon.co.jp: ねんどろいどぷち けいおん! (ノンスケール ABS&PVC製塗装済みトレーディング可動フィギュア) BOX: おもちゃ

この2つを見て瞬間的に、R-Styleの方には嫌悪感を覚えた。ねんぷちの方は素直に「可愛いなあ」と思うのに。それは何故なんだろう、という事を考えたんだけど、なんとなく上記の話による同族嫌悪なんじゃないかなあと思った。

R-Styleの商品写真の唯(センターで黒いタイツはいてるキャラ)の脚がエロいと思うんですよ。僕がデフォルメされたキャラクターを描こうとしてもやっぱり脚をエロく描いてしまうと思うんですよ。エロい脚を描こうと思うとこのくらいの頭身が限界になるんじゃないかと思う。少なくとも僕の表現力ではそう。これ以上頭身が下がった状態で、僕にできる表現で脚をエロくすると、多分すごく変になる。だから頭身をこれ以上下げられない。

じゃあエロくしなきゃイイじゃん、って話ですよ。特定の特徴を強調してそれ以外の情報を省くのが「デフォルメ」なんだから、「かわいさ」を強調したいならそれ以外は省けばいいわけですよ。理屈ではそう。でも僕にはそれができないのですよ。

「かわいいもの」を描かなければいけないのに、「かわいさ」以外の要素をそぎ落とさなければならないのに、エロいものへの欲求を捨てることができない。その結果、「かわいい」以外の余計な物である「エロい」の臭いをプンプン漂わせたイヤな絵になってしまう。デフォルメの過程で「可愛い」以外のディティールを省こうとしてそこに「エロさ」が残ってしまったから、「かわいい」だけでなく「エロい」まで無駄に強調されてしまう。なんとグロテスクなんだろう。僕は僕が描いたデフォルメ絵を見るとそう感じずにはいられない。

思えば僕は昔から、余計な物を省くのが苦手だった。特徴を抜き出してそれ以外のディティールを省くのがコツである所の「似顔絵」というジャンルも、陰影を強調して影の中のディティールを真っ黒に塗りつぶしてしまうような絵も、昔から僕にはできていなかった。

絵以外でもそうだ。部屋の中には「今は使ってないけど、いつか使うかもしれないし……」という物がどんどん増えていくし、プログラムを作ればあれもこれもと詰め込みたがるし、味噌汁を作ればあれもこれもと野菜をブチ込みたがる。取捨選択ができないんだ。何が大事で何が大事でないのかが分からないんだ。物事の要点がどこにあるかが分かってないんだ。審美眼のない、焦点がぼやけた、とてもつまらない人間だと自分で思う。

センスが無いんだよね。一言で言うと。

僕がアサノさんのことを「すげえなあ」と思うのも、このへんが大きな理由なんじゃないかなと思う。

愚行権 - Aug 07, 2010

ロボット工学三原則っていうのがある。

- 第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

- 第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

- 第三条 ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

リンク先にも書いてあるけど、これは平易に言い直せば「何より安全で、それでいて便利で、できれば丈夫で」ということだ。この優先順位は非常に重要で、便利さのために安全性を犠牲にしてはならないし、丈夫さのために便利さを犠牲にしても(本来求められている要件を満たさないような物になってしまっても)いけない。ロボットだけでなく道具一般を作る時にも言える事だ。

ただ、これを厳密に守っているとできない事というのは当然出てくる。例えば、人を殺すロボットというのは作れない事になる。これは、ロボット工学三原則がまとめられた背景の1つに「ロボットが人を殺すんじゃないかという恐怖を払拭するため」という目的があるから、その目的においては願ったり適ったりなんだけど。しかし、この三原則が出てくる小説の中でも「人間が敢えて危険を冒す必要がある作業をしようとして、ロボットが止めに入ってしまうので作業が進まない」というジレンマが出てくる。多分、スタントマンみたいな事や、新薬の臨床試験なんかは、できないことになる。

人命とか安全性とかとトレードオフでしか得られない物を、どうしても得たい。という人の行動を正当化するのが、愚行権という言葉だ。僕も愚行権をよく行使しているという自覚がある。本当だったらちゃんと栄養バランスを考えた食事を取らないといけないんだろうけど、やる気がないから晩ご飯はお菓子だけで済ませてしまおう、とか。

ただ、そういうトレードオフな選択をできるのは、あくまで自分の事だけなんだよね。自分と同じくらい(あるいはそれ以上)に判断力のある相手に「君もそうするかい?」と訊く事はできても、「お前もそうしろ」と押しつける事はできない。「君もそうするかい?」と訊いた後に、相手が「俺もそうしよう」と同じ行動を取る事を選ぶか、それとも自身の考えに基づいて拒否して「俺はちゃんと野菜食べたいから、コンビニ行ってサラダ買ってくるわ」と別の行動を取るか、その選択は相手に委ねる事になる。

お互いがそういう風に自己決定権を尊重し発動しあえるという前提があるからこそ、他人同士というのはうまくやっていけるものなのだと、僕は思う。他人から自己決定権を奪うような事は、原則としてしてはいけないと思っている。相手にも自分にも自己決定権があるからこそ、「みんな好きなようにやればいいと思うよ」と僕は言える。

問題は、本当にその決定が正当な物なのか?ということだ。

自己決定権の行使には、正確な判断材料が欠かせない。「めんどくさいなあ、お菓子で晩ご飯済ませちゃおうかな」という考えの決定には、「きちんとした食事を準備するのはめんどくさい」とか「お菓子だけ食べてると栄養バランスが偏る」とか「栄養バランスが大事」とか、いろんな情報が必要だ。諸々の情報を勘案して「それでも敢えてこの選択を取ろう」と判断したからこそ、その判断は自己決定権の行使として意味がある。「お菓子を食べると健康にいいんだよ、お菓子だけ食べてれば健康になれるんだよ」なんて間違った情報を吹き込まれてしまって、それに大きな影響を受けて下してしまった判断は、正当で意味のある判断と言えるのかどうか?

また、判断のエンジン自体も正しくないといけない。「何十年と先に起こり得るリスクと、今のこの一瞬の快楽とを天秤にかけて、敢えて今の快楽を取ろう」と判断するからこそ、その判断には意味がある。「将来って何? そんな事より、みんな毎日お菓子食べてるから僕もお菓子食べたい!!!!!!! お菓子おいしい!!!!!!」みたいな短絡的思考しかできないのだとしたら、慎重に考える事もできるけど敢えて短絡的になってみたのではなく、慎重に考えるという事がそもそもできないのだとしたら、その判断は、正当で意味のある判断と言えるのかどうか?

安全でないことをやることを他人に促して決意させるなら、その決定は、正しい情報と確かな判断力に基づいて行われていなくてはならない。正しい情報も提供できない、判断力を持っている事も確かめられないなら、危ないことはできないように設計しておくべき。そういう設計ができないのなら、そもそもそういうシステム自体を提供しないべき。そういう考え方が重要なのではないかと僕は思う。

話は変わるけど、そういう事を考え出して、子供を持つのは自分には無理なんじゃないか? とか、子供を持つというのは恐ろしい、とか、そういう風な事をふと思った。

だって、右も左も分からない、自己決定権を行使できるとはまだまだ言えない子供の人生を、自分が預かる事になるんですよ。自分一人の事なら、愚行権を気楽に行使できる。でも相手のことだとそうは言えない。特にその相手が、自分のしている事の良し悪しすらもよく分かっていないのなら。「子供の自主的な判断に任せてますから」と言って何も手を出さなければ、子供はただただ素直に自分にとっての快楽を追求して、お菓子ばっかり食べたりどっかの女を孕ませたりどっかの男に孕まされたり犯罪を犯したり、とにかく何でも馬鹿なことをするだろう(僕は性悪説の立場なのでそう考えてる)。

かといって、「子供に判断力なんか無いんだから」と何もかもを親が代わりに決めてしまうわけにもいかない。その「子供」が「大人」になる機会自体を潰してしまう、自分一人では何も決められない「大きな子供」に育ってしまうかもしれないし、あるいは、「自分のしたいことを何もさせてもらえない」というストレスで心を病んで不幸な人生を送らせてしまうかもしれない。

なんかもうその点だけで、世の人の親というのは尊敬に値するんじゃないかとすら思える。全くの放任でもなく、全くのがんじがらめでもない。完全に相手に委ねるのでもなく、完全に自分が判断を代行するのでもない。中間を行ったり来たりしながら最適なバランスで接する、そんなことを世の人の親はみんなやってるのか!?と思うと、うわー自分にはそんなこと無理だ、としか思えない。(そして実際、そうできなくてグダグダになった挙げ句、親子で万引きだとか自分で何も考えられない頭空っぽな大人だとか、そういうのが出てくるんだと思う。)

ヒステリーとか癇癪とか - Jul 13, 2010

癇癪を起こした事がない人、というのもいるんですね。というかもしかして、癇癪を起こした事がある人の方が割合的には少なかったりするんでしょうか? 僕は小さい頃から良く癇癪を起こす子だったと思うので、自分基準で考えてしまいますが、世間基準だと僕みたいなのは珍しい方なんですかね。

安い煽りにすぐ乗せられてしまう。嫌味を言われたらカチンと来て、何か言い返さないと気が済まない。我慢ができない。自分がいいと思った物の価値を他人が認めていないとイライラする。何で僕チンの思い通りにお前らは動かないんだよ!!!と考える。そういうのの行き着く先にある、頭の中が真っ白になってしまって理屈で物を考えられなくなって、それまでは「しょうがない」と思って我慢できていたはずの事でも我慢できなくなって噴出してきて、息が荒くなって、顔を真っ赤にして、歯を食いしばって、何か言いたいんだけど、でも思っている事の中身を言葉にする事ができなくて、だから何も言葉が出てこなくて、「フゥーッ!!!! フーッ!!!! ヒゥーッ!!! ヒグゥーッ!!!! ヒゥーッ!!!!」と過呼吸になる。

そういうタイプの人間なんですよね僕は。普段の生活で今はそういうのが出てくるような機会がほとんど無いけれども、強いストレスがかかるとたまに、そういう方向に転がり落ちそうになる。

発達障害とか精神病とか知恵遅れとかそういう奴なんだと思いますよ。日常生活で支障のない範囲、にギリギリ収まっているというだけで。「お前ごときが障害者を名乗るのはおこがましい」「お前ごときのようなありふれた人間が、自分は特別だと思いたいばかりに障害者を自称するから、本当の障害者が肩身の狭い思いをさせられるんだ。恥を知れ恥を。」等々、言いたい人は言えばいいと思いますが。

一昨日くらいですかね。そういう酷い癇癪を起こす夢を見たんですよ。この僕チンを裏切ったな!!!!!みたいな感じの、ひどく幼稚で自己中心的な理屈で癇癪を起こすという夢を。目が覚めた時にはリアルに過呼吸になってました。ああ、すっかり忘れていたけれどもこれが僕の本性なんだよなあ、という事を改めて意識しました。

障害児の第1子がいる状態で第2子を産むかどうかって話をたまたま読んで、なおのこと暗い気分になる今日この頃です。

Firefox 4のTabs on Topを受け入れられないのは頭が硬直化している証拠 - Jun 28, 2010

タイトルは半分は釣り。

Firefox 4のUIのモックアップでそれが目標として示されて以降、「タブがツールバーの上に表示されるようになる」という変更に対しては色んな人が反対の意を示しているようだ。以下もそのひとつ。

反対意見があまりに多いためか、Mozillaもわざわざ動画まで用意して Tabs on Topの正当性を必死で主張している。

この件に関して僕は一貫して、タブをツールバーの上に移動するという決定には賛同している。というか、できる事ならもっと前の時点でそうするべきだったと思っている。今の(Firefox 3.6の)UIのデザインを「この方が優れている」という論調で肯定する意見は、ちゃんちゃらおかしいとしか言いようがない。

何故そう言い切れるかというと、今のUIのデザイン(タブがツールバーの下にある)は、言っちゃあ悪いが、実装者の都合に基づくやっつけ仕事の積み重ねの末にある結果でしかないからだ。Firefoxの前身であるPhoenixが出てくるより前、初めてMozilla本体でタブブラウズ機能を実装し始めた頃から見ていたら、それはもうはっきり分かることだ。

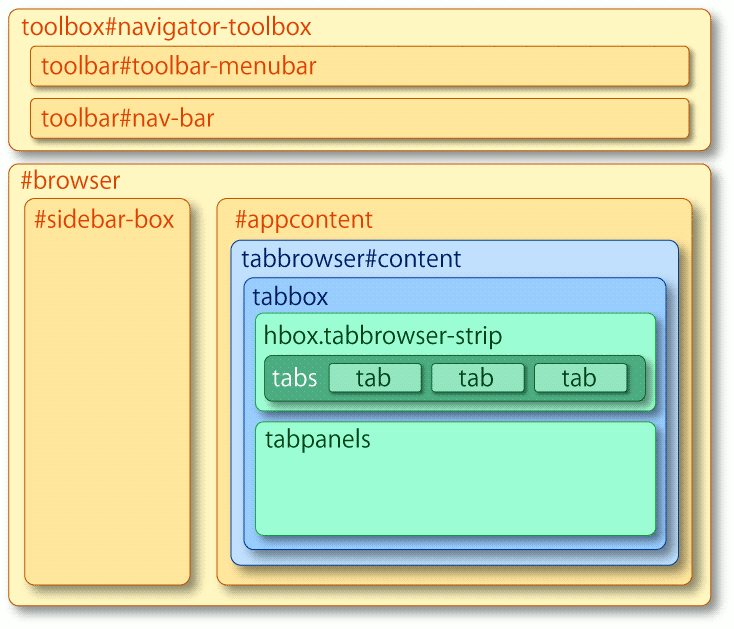

そもそもなんでタブがツールバーの下にあったのかと言えば、それまでのタブが無いUI(Netscape Navigator由来)の中にタブを組み込みつつ、他の部分のコードとの互換性を最大限保つために、変更箇所を最小限にとどめる形で実装が行われたからだ。最初のタブブラウズ機能は、それまで「ブラウズ領域」を確保するために用意されていたbrowser要素(iframe要素の高機能版と思って貰えばいい)と入れ換える形でtabbrowser要素という物を置き、タブに関する変更は全部そのtabbrowser要素の中で完結させるという方向性で実装された。それ以後Firefox 3.6に至るまで、根本的な設計はずっと当時の物を引きずってきた。

ここで重要なのは、タブがコンテンツ領域の真上に置かれたこと、ツールバーの下に置かれたことに、ヒューマンインターフェースのデザインの観点からの理由は全く無かったという点だ。理由があってそうしたのではなく、単に「そうするのが実装上簡単だったから」でしかないのだ。

さて、「使いやすい」UIの設計にはいくつかのセオリーがある。

- 持って欲しい所は持てそうなように、押して欲しい物は押せそうな形に、見た目を作ること。

- 見た目が現在の状態を示すようにすること。

- 行う操作と、その結果との関係性を分かりやすくすること。

- 他の物に合わせること。

まず第一に、望ましい操作、やって欲しい操作にユーザを誘導するような見た目にするということ。例えば、棒のように突き出た部分があれば人はそれを掴んでみようとするだろう。ぽちっと出っ張った部分があれば人はそれを押してみようとするだろう。見た目は人の行動を誘発する。WindowsでもMac OS Xでもなんでも、ボタンが出っ張った見た目をしているのはそのためだ。

第二に、見た目から状態がすぐに分かるようにするということ。ボタンが「押し込まれた」ような見た目をしていれば、それはもうこれ以上押せないと分かる。オブジェクトの影が他の物の上に落ちていれば、そのオブジェクトが他の物よりも上(手前)にあると分かる。Windows VistaでもMac OS Xでもウィンドウに影が落ちているのはそのためだし、Aero Glassで下のウィンドウが透けて見えるのもそのためだ。

第三に、それを操作したら何が起こるかがはっきり分かるようにするということ。包丁を見たら、取っ手を持って振れば刃も一緒に動く事が分かる。ハサミを見たら、取っ手を握れば刃も動く事が分かる。そういう風に構造が見て取れるものでないなら、何らかの方法で「これを触ったらここがこうなりますよ」って事を分かりやすく示さないと行けない。飛行機のコクピットで着陸脚を操作するためのハンドルがまさに着陸脚そのものの形をしているのは、そのためだ。

最後に、既に似たものがあるのならそれに合わせるということ。今まで使っていたものに似ていればそれだけすぐに使えるし、今まで使っていたものと違っていたらそれだけで操作ミスが増える。自動車のブレーキとアクセルの並び順が、ある車種ではブレーキが左・アクセルが右で、別の車種ではブレーキが右・アクセルが左、なんて事になっていたら、これで事故が起きない方がおかしい。

翻って、今(Firefox 3.6)のタブはどうだろう。

タブ単体の見た目は、悪くない。フォアグラウンドのタブとバックグラウンドのタブはそれなりに見分けやすいし、選択されているタブが他のタブより手前にあるように見えるのも悪くない。押せそうな形をしているし、押せばタブが切り替わる。つまめそうな形をしているし、つまめば並べ替えもできる。

でも、「タブを操作したら何が起こるのか」は致命的に分かりにくい。

- タブをクリックしたら、タブの上にあるナビゲーションバーの内容と、タブの下にあるコンテンツ領域の内容が変わる。

- ウィンドウの真ん中あたりにあるタブを閉じる操作をしたら、タブだけでなくウィンドウまで閉じられる。(これなんかは、あまりに酷すぎて僕自身ボロクソに貶しもした。)

- そもそも、タブが開かれたという事に気づきすらしない人もいる。リンクをクリックしたらボタンっぽい物が1個増えた、でもそれが何なのか分からないし、どうして増えたのかも分からない。

タブをツールバーの上に置くのは、「タブを操作したら何が起こるのか」を視覚的にはっきり示すための一番ストレートで確実な方法なんだ。

とはいえ、今Tabs on Topが非難を浴びているのもまた、上に書いたセオリーの通りではある。「他の物、今までの物に合わせる」ということ。比較の対象は「今のFirefox」に他ならない。

「他の物、今までの物に合わせる」、これは他のすべてを覆しかねないほど重要な事だ。なんだかんだ言って、人は自分の行動を変えようとしないし、今の物と違う物には拒絶反応を示す(上に挙げたそれ以外のセオリーは言わば、「今までの物がどうして使いやすかったのか」を分析する事で、「合わせる」先の既存の物が無い時に新しい物をどう設計するかの指針を示したものと言える)。今までの物に合わせないで別の物を提示するという事には、今までの支持を失うリスクがある。新しい物に絶対の自信がなければ、「今の物と違う」という理由でついて来れなくなる人よりも、新しい物の「分かりやすさ」によって引き付ける事のできる人の数の方が多いと信じていなければ、新しい物は取り入れられない。

要するにMozillaは、今までの支持者を失うリスクよりも、新しいUIで取り込める層の方が多いと見込んだという事だ。あるいは、失った支持者すら、新しいUIの分かりやすさによってもう一度取り込め直せるだろうと見込んでいるのだろう。それだけMozillaは新しいUIに自信を持っているのだろう。

ただ、どうしても受け入れられないという人のためにTabs on Topを無効にするオプションも用意しているあたりが、Mozillaらしいと言えばらしい譲歩ではある。例えばジョブズあたりはこの辺もっと割り切っていて、新しい物を出したら古い物はバッサリ捨てるという風に容赦がない(iMacでのレガシーインターフェース一掃やiPadの有線LAN非対応などはそのいい例だろう)。

まとめよう。

不幸な事にMozillaは、それまであまり知られていなかった「タブブラウズ」という概念を取り入れるにあたって、UI設計のセオリーをまるで無視した実装上の都合からタブブラウズのUIを作ってしまった。

しかし今は違う。メジャーなブラウザはいずれもタブブラウズ機能をサポートし、タブの位置についても、Tabs on Topを採用した例はOperaに続いてGoogle Chromeがある。Firefoxを除けば、タブをツールバーの下に置いているのはIEとSafariだけだ。そしてそのSafariは、タブの連結方向を下ではなく上に向ける事で、少なくともツールバーはタブに従属するものという事を視覚的に示している。採用している実装の数だけを言えば、ツールバーをタブに従属させるデザインの方が多数派になったとすら言える。昔の実装の負の遺産を断ち切るにはそろそろいい頃合いだ。

Tabs on Topに対する非難ははっきり言って、「今までの物と違う」という事それ自体に対する拒否反応でしかない。だから、それを正当化するために「今の配置の方が合理的なんだ」なんておかしな事を言う必要はない。そんな屁理屈を用意しなくても、あなたがTabs on Topを受け入れられない理由は「今までの物と違うから」それだけで十分だ。それは恥ずかしい事じゃあない。「新しい物を作る時はなるべく今ある物に合わせろ」というのが鉄則になるくらいには、人類みな頭が固いんだ。

そして、今までの物を覚えるのに苦労した分だけ「またあんな苦労をして新しく覚え直さなきゃならないのかよ!」と言いたくもなるだろうが、それは杞憂だ。Tabs on Topな新しいUIは、今までの物を覚えるのに要した時間よりもっと短い時間で慣れる事ができる。何故なら、今までタブを使った事がなくてもそのはたらきが見た目で分かる、そういう所を目指したデザインなんだから。

商業誌とWebマンガ - Jun 20, 2010

Web連載漫画の真実の魔法少女が、だいぶ前に連載終了してた事を今頃知った。理由は、商業誌で連載するためらしい。

「再編集版として」とのことなので、もう一度最初から描き直すのと続きを描くのとを同時には進められないという単純な人的リソースの問題が大きいんだろうなとは思うけど、続きが気になって読んでた身としては、残念だ。多分自分は、連載誌を買ってまで読もうとはしないだろう(基本的にコミックス派だし)。

こんな感じで読まなくなる人の数と、商業連載を改めて追う人の数と、掲載誌の元からの読者の数との計算。Web連載を人に見られる=アクセスカウンタが回るという事により得られる自己満足と、商業連載によって得られる原稿料+何より大きな「商業誌で連載してる」「プロの『漫画家』をやれてる」という自己満足の大きさとの比較。そういった諸々を考慮に入れて、この作者の人はWebではなく紙媒体の方を選んだのだろう。ただの一読者である自分が意見するような資格はないし、意見するつもりもない。

僕が思ったのは、仮に(このリンク先のWeb漫画の作者に限らず、「マンガを描く人」一般という意味での)作者の目的が岸部露伴のような「読者に読んでもらうこと」であったとしたら、紙媒体での商業連載という選択はこれから先Web連載に比べてどれだけ優位であり得るんだろうか? という事だ。

もちろん、週刊少年ジャンプのようなメジャー誌ならそっちの方が圧倒的に優位なのは間違いないと思う。あと「複数作品の同時連載」というスタイルであるが故に、看板作品目当ての読者に「お、この新連載なかなかイイね」という感じで目を付けて貰いやすいというメリットもある。編集者が付く事で、もしその編集者が有能な人であれば、作品がもっと良くなっていく可能性があるというのもメリットだと思う。

でも、マイナー誌で部数が少なくて、看板作品の読者層が自作の読者層と重なっていなくて、編集者もノータッチだったりあるいは元の良さをスポイルするような口出しばかりをされたり、という風な感じだったら、紙媒体の商業連載のメリットはなくなってしまうんじゃないだろうか。

そんな風に考えるのは、僕が天気予報もニュースもWebでしか見ないWeb中心の生活の逸般人だからなんですかね?

追記。「仮に作者の目的が~であったとしたら」って書いてあるのに「じゃあそれだったらまず同人誌がなくなるよね」とかツッコんでる人がいたけど、上に書いたような目的以外の目的を持っているなら同人誌でも商業誌でもそれぞれに価値があるだろう、という事まではこのエントリでは全く否定していないので、何故そこにツッコむのかがよく分からないです。

コマンドラインでのリモート操作に慣れてきた - Jun 08, 2010

右も左も分からないままああだこうだやってるうちに、ちょっとずつだけど、コマンドラインからリモートであれこれ操作する事に慣れてきた気がする。

- 操作が効かなくなったらとりあえず Ctrl+C で強制終了する。Ctrl+Z も試してみる。

- それでも駄目なら(別セッションで) ps aux | grep 反応しなくなったプロセスの名前 でプロセスのIDを調べて kill 調べたプロセスID でプロセスを強制終了させる。

- ファイルの中身をとりあえず見たい時は less ファイルのパス で見れて、q で終了できる。

- ファイルの中身を編集したい時は vi ファイルのパス でエディタ起動して、i を1回押してから必要な所を書き換えて ESC→:→w→q→Enter で上書き保存&終了できる。

- 向こうで何かサーバを立ち上げててその動作を確認したいという時は、 ssh -L こっちの入り口のポート番号:向こう側のホスト名またはIPアドレス:向こう側の出口のポート番号 ユーザ名@sshで接続するホスト名またはIPアドレス でこっちと向こうを繋げられる(sshポートフォワード、あるいはトンネル)。リモートでApacheを立ち上げてて、手元で動いてるFirefoxで表示確認をしたい時は、ssh -L 8080:localhost:80 piro@host という風にすれば、手元のFirefoxで http://localhost:8080/ とやればリモートのApacheにアクセスできる。

とかそういうのが分かって、いざというときもとりあえずどうにかできるという気がしてきたから。

でもbashとかirbとかtelnetとか、終了する時のコマンドがquitだったりexitだったりと統一されてないのはまだ戸惑う。

こうやって書き出してみるとスゲー陳腐だ。10年以上前に月刊ASCIIの付録CD-ROMでTurbo Linuxを起動してみようという記事に添えられてた、自分にとってはまるでチンプンカンプンだった「基本コマンド集」みたいな。あの頃は「こんなん見てもわかんねーよ」と思ってたのに、いざ自分が「こっち側」に来てしまうとその時の「駄目なお手本」をそのまま繰り返す事しかできていないという事が、どうしようもなく悲しい。